このたび、2024年の能登半島地震時の避難所における空気環境の調査と空気清浄機の活用に関する報告が日本予防医学会雑誌に論文として掲載されましたのでご報告します。今回の知見が、今後の大規模災害時の公衆衛生対策の強化に役立つことを期待しております。

【研究の背景と目的】

大災害後の避難所における「災害関連死」の防止が重要な課題になっています。本研究は、災害時の避難所の空気環境の現状を明らかにし、特に感染症予防のための具体的な対策を提言するものです。

避難所は日常の環境とは異なり在室者密度が高く、空気質の悪化が感染性エアロゾル濃度の上昇を招き、災害関連疾患や関連死のリスクを高める可能性があります。本研究では実際の避難所における二酸化炭素濃度を指標として空気質の良否を評価し、空気清浄機による空気環境の改善効果を検証しました。

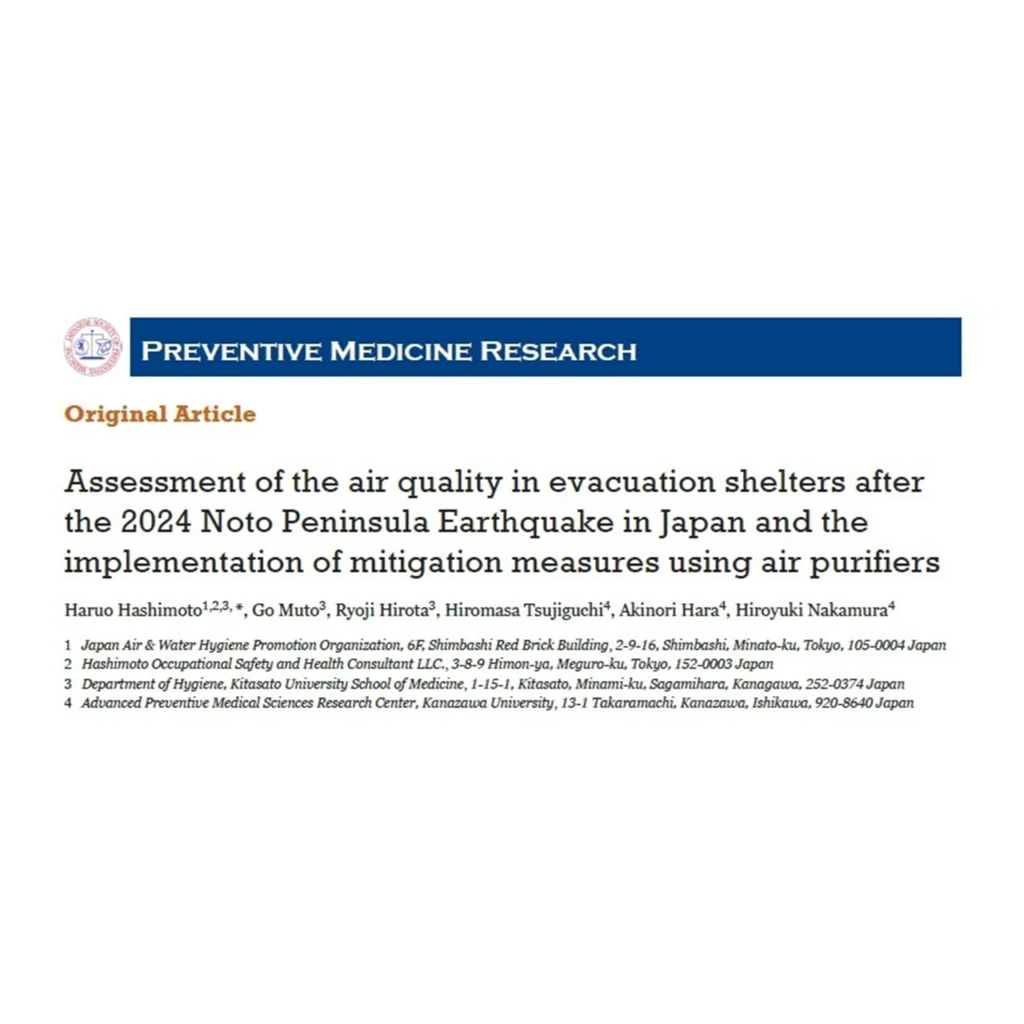

【論文情報】

〈英文タイトル〉

Assessment of the air quality in evacuation shelters after the 2024 Noto Peninsula earthquake and the implementation of mitigation measures using air purifiers

〈和文タイトル〉

能登半島地震後の避難所における空気質の調査と空気清浄機を用いた改善対策

〈著者〉

名前:橋本晴男1、2)、武藤剛3) 、弘田量二3) 、辻口博聖4) 、原章規4) 、中村裕之4)

所属:1) 一般社団法人日本空気と水の衛生推進機構、2) 橋本安全衛生コンサルタント合同会社、3) 北里大学医学部衛生学、4) 金沢大学医薬保健研究城医学系衛生学・公衆衛生学

〈掲載学会誌〉

日本予防医学会雑誌 2025年第3巻3号

※2026年1月10日一部修正